共同配送とは?仕組みやメリット、課題を分かりやすく解説!

2025年01月15日

— ⏱この記事は5分で読めます —

働き方改革関連法により物流業界のトラックドライバーに対しても時間外労働規制が適用され、配送能力の確保がより一層難しくなりました。こうした「2024年問題」と呼ばれる物流業界の様々な問題に対し、商品を運びたい企業は限りのある配送能力を最大限効率的に利用することが求められています。

その中、「共同配送」という言葉を目にする機会が増えました。その名の通り、複数の荷主が同じ車両で運ぶことを意味しており、効率的な配送方法として注目されています。

本記事では、共同配送の基本的な仕組みやメリット、課題について詳しく解説します。

この記事の目次

共同配送とは

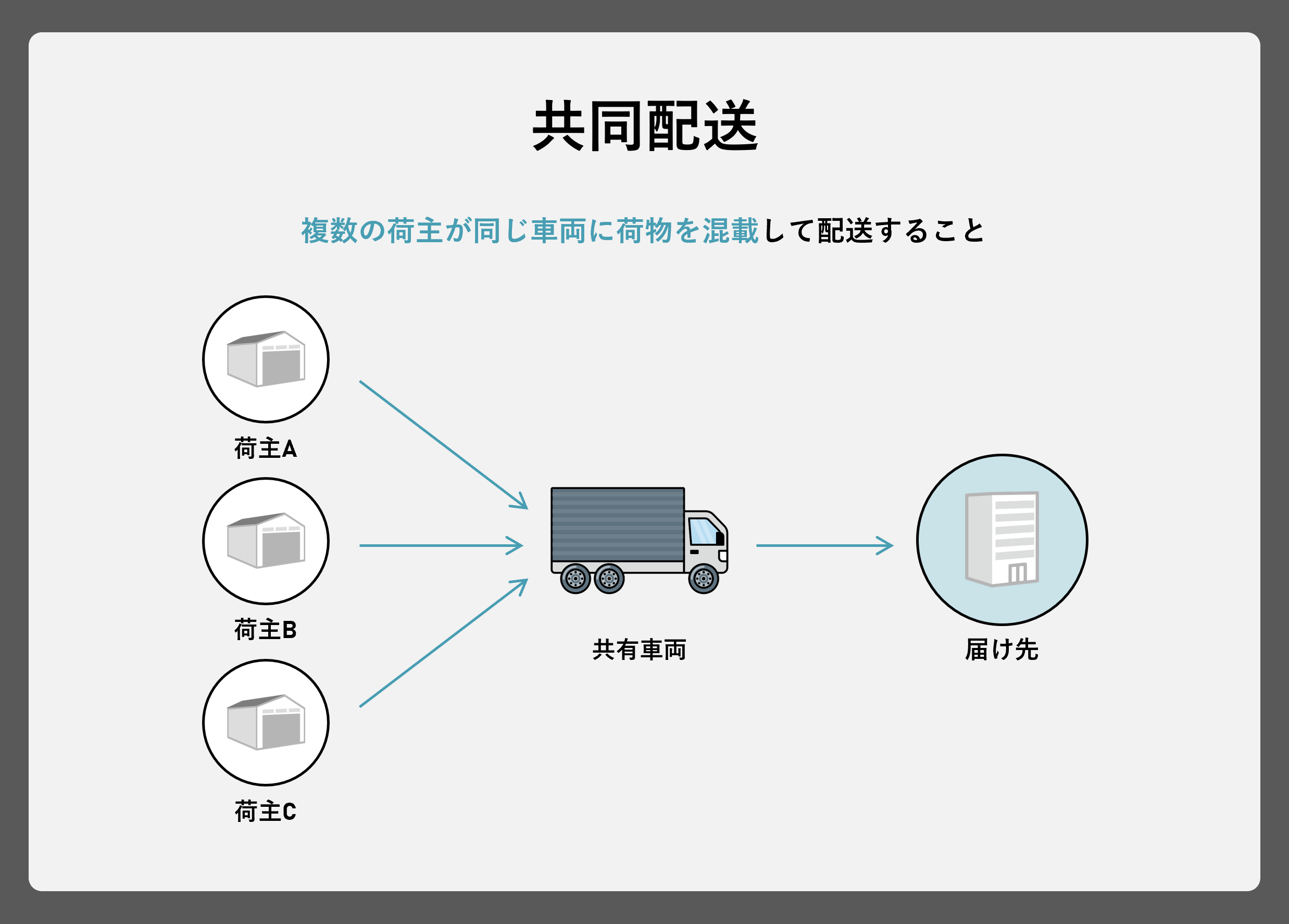

共同配送とは、複数の荷主が同じ車両に荷物を混載して配送することをいいます。荷物を一緒に運ぶことで車両の積載効率を向上させる合理的な仕組みです。

通常、荷主企業は自社専用の車両を使って配送を行いますが、十分な荷物がない場合、積載スペースに無駄が生じてしまいます。一方、共同配送では空いているスペースを共有でき、効率的な配送が可能になります。

簡単な例を挙げましょう。

例えば、あるメーカー3社が自社車両を使って商品の配送を実施しているとします。各社車両1台とドライバー1名が必要な上、物量は日によって変動することで積載効率の悪い日が発生しています。こうした状況においては、個社ごとに輸送能力を管理するのではなく、全体最適を目指していく共同配送が役に立ちます。

共同配送の方式

共同配送のパターンは、以下の2つに分けられます。

配送センター集約方式

複数荷主の商品を配送事業者の拠点へ一度集約し、その後納品先へ配送する方式です。配送拠点は、在庫型のDC(Distribution Center)か通過型のTC(Transfer Center)のいずれかになります。

ミルクラン方式

複数の荷主を巡回し集荷、1つの配送事業者を利用して商品を配送する方式です。ミルクランという言葉は、牛乳メーカーが各牧場を巡回して効率的に生乳を集荷した方法に由来しています。

共同配送と路線便の違い

共同配送と似て異なるものとして、路線便という配送サービスがあります。複数の事業者から預かった荷物を決められた拠点とルートを経由して届け先に近い拠点まで輸送するサービスです。

路線便について詳しく知りたい方は「路線便とは?輸送方法の特徴やメリットを徹底解説!」をご覧ください。

複数荷主の荷物を同じトラックで運ぶ面では同じですが、積み替え数に大きな違いがあります。

路線便は、路線バスのように全国に張り巡らされたルートを配送拠点で積み替えながら届け先を目指します。一方で、共同配送は乗り合いタクシーのようなイメージで、積み替えは少なく、より荷物を安全に柔軟な運行管理の元、届け先を目指します。

共同配送のメリット

人手不足が加速する物流業界において注目される共同配送ですが、導入のメリットがいくつかあります。

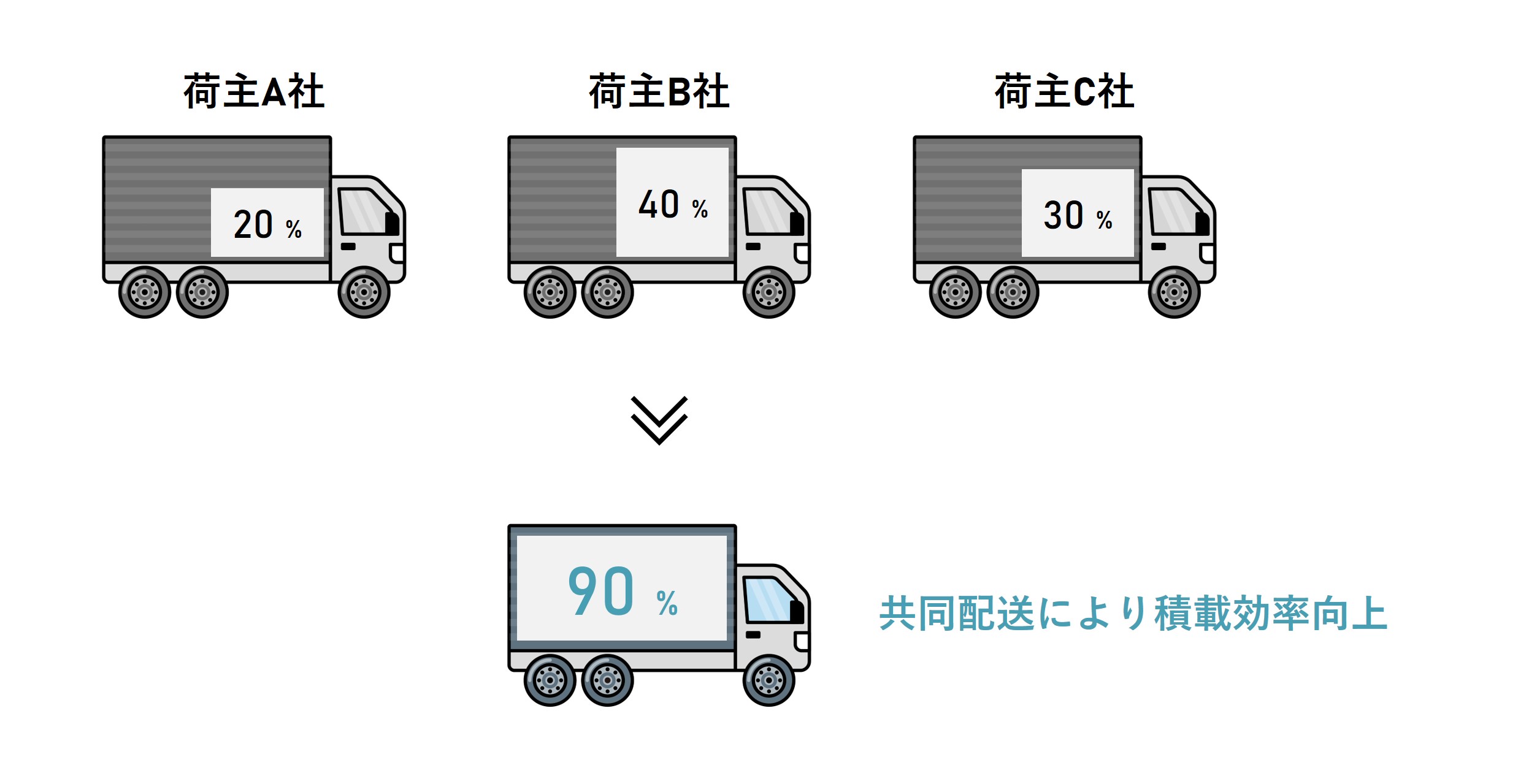

1. 積載効率の向上

複数の企業の荷物をまとめて運ぶことで、車両の積載率が向上し、効率的な配送が可能になります。積載効率の向上は、全体の荷物を最低限の車両数で配送できるため、配送コストを抑えることに繋がります。また、配送ルートの固定化により、配送時間の予測も正確になります。

2. ドライバー不足への対応

一度に多くの荷物を運べるため、必要なドライバーの数を減らせます。ドライバーの長時間労働の低減や人材不足の解消にも役立つでしょう。

3. コスト削減

車両の稼働台数が減少することで、燃料費や車両維持費が削減されます。また、配送コストを複数の企業で分担できるため、経済的な負担が分散されます。

4. 環境負荷の軽減

車両数の削減により、CO2排出量を削減。カーボンニュートラルやSDGs(持続可能な開発目標)にも貢献する輸送手段です。

共同配送の課題

ここまで、共同配送が合理的な配送方法であることを述べてきましたが、実現は簡単ではありません。複数企業が関与することで難易度が跳ね上がります。

1. 利害関係の調整の難しさ

共同配送では、複数の荷主が協力する必要がありますが、それぞれが異なる目的や優先事項を持っているため、利害関係の調整が難しくなります。例えば、配送のスケジュール、エリア、車両の運用方法などで意見が分かれることがあります。

2. 物流ネットワークの競合

各企業は自社の物流網や顧客基盤を持っており、共同配送を進めることで競合他社に重要な情報(顧客情報や物流戦略)が漏れる可能性を懸念することがあります。そのため、共同配送のための協力に慎重になる傾向があります。

3. コスト負担の公平性

共同配送では、各参加企業が費用を分担する必要がありますが、その分担方法を公平に決めるのが難しい場合があります。例えば、配送量が多い企業と少ない企業、配送エリアが遠方にある企業と近隣にある企業では、コストの負担割合が異なるため、意見の相違が生じることがあります。

4. 運用の複雑さ

共同配送によって運用が複雑になります。例えば、異なる企業の商品をまとめて配送する場合、荷物の管理方法やデータフォーマットの標準化などを統一する必要があり、システム面での対応を求められることになります。ただし、複数企業の配送システムを統合することは困難なため、膨大な時間と計画が必要となります。

5. 顧客ニーズとの不一致

顧客は自社専用の配送サービスに期待することが多く、他社との共同配送では顧客満足度が低下する可能性があります。例えば、配達時間の柔軟性や、企業ごとに異なる包装・サービス基準が崩れることを懸念する場合があります。

6. 法規制や業界慣習の影響

物流業界では、車両や配送方法に関する法規制があり、共同配送を実施するためにはこれらを遵守する必要があります。また、業界ごとの慣習が異なるため、スムーズな協力が難しいこともあります。

これらの課題を解決するには、信頼関係の構築と透明性の確保、公平なコスト分担のモデル作成、デジタル技術を活用した効率的な運用システムの導入、地域や業界全体の協力体制の整備などがポイントとなります。

まとめ

共同配送は、物流効率を向上させると同時に、コスト削減や環境負荷の軽減に貢献する優れた配送方法です。

一方で、協力企業の確保やイレギュラー対応の難しさなどの課題も存在します。現在、政府が支援を行いながら、共同配送の実証実験が徐々に進められています。

今後、技術革新や業務改善により、導入の課題が克服され、共同配送がより利用しやすくなることが期待されます。効率的で環境に優しい配送を実現する共同配送は、今後主流となる日もそう遠くないでしょう。

ロジクエスト編集部

株式会社ロジクエストにて、国内外の輸送案件に従事する専門家メンバーが作成。

物流に関わる基礎知識やトレンドについて、分かりやすく解説しています。