ライドシェアとは?その概要や日本版の詳細について解説

2024年12月18日

— ⏱この記事は10分で読めます —

通勤や出張、旅行時にタクシーを呼びたいが、手間を省きたい—そんな時に便利なのが「ライドシェア」です。アメリカや欧州では既に日常的に利用されており、UberやLyftなどの企業が提供するサービスは多くの人々に浸透しています。日本でも2024年4月から一部地域でライドシェアが解禁され、今後の普及が期待されています。

本記事では、ライドシェアの基本的な概念、他の交通手段との違い、さらに日本版ライドシェアについて詳しく解説します。

この記事の目次

ライドシェアとは?

ライドシェアとは、個人が所有する自家用車を使用し、スマートフォンアプリを通じて他の人を目的地まで運ぶ移動サービスです。利用者はアプリを使って、運転手とマッチングし、目的地まで効率的に移動することできます。アメリカでは2010年頃にUberやLyftが登場し、急速に普及しました。日本でも2024年4月から一部地域でライドシェアが解禁され、今後のサービス展開が注目されています。

ライドシェアとカーシェアリング・タクシーの違い

ライドシェアはカーシェアリングやタクシーと似た特徴を持つ移動手段ですが、それぞれに明確な違いがあります。以下では、ライドシェア、カーシェアリング、タクシーのサービスの違いについて解説します。

カーシェアリングとの違い

ライドシェアとカーシェアリングはどちらも「車を共有する」という点で共通点がありますが、仕組みや目的に明確な違いがあります。

ライドシェアは移動自体を他者と共有するサービスであり、運転手が車を運転し、目的地までの移動を提供することが主な目的です。ライドシェアは、特にタクシーの代替手段や、交通機関が利用しにくい地域や時間帯での移動手段として注目されています。

一方でカーシェアリングは、複数の利用者が共有する車を必要なときに予約し、自身で運転するサービスです。車は一般的に指定されたステーションに配置されており、利用者は短時間から長時間まで柔軟に借りることができることが特徴です。このサービスは、車を所有する代わりに必要な時だけ利用したいと考える人に向けて提供されており、特に都市部において人気があります。

タクシーとの違い

ライドシェアとタクシーはどちらも「移動手段」として広く利用されていますが、サービスの仕組みや規制、利用シーンにいくつかの違いがあります。

ライドシェアは、個人の自家用車を活用し、運転手と利用者をマッチングする仕組みで提供されます。アプリを通じて簡単に利用でき、料金は需要と供給のバランスに応じたダイナミックプライシングが採用されることが一般的です。運転手は普通免許でサービス提供が可能であり、比較的柔軟な形で利用できるのが特徴です。

一方、タクシーは専用の営業車両と第二種運転免許を持つ運転手がサービスを提供します。運行には国や地域の厳格な規制が適用され、安全性や運賃の透明性が確保されています。料金は、距離や時間に基づくメーター制が一般的で、利用者は事前予約や路上での乗車が可能です。

※ダイナミックプライシングとは、需要と供給の変動に基づいて価格をリアルタイムで調整する価格設定の方法です。例えば、繁忙時間帯や需要が高いときに価格が上がり、需要が低いときに価格が下がる仕組みです。この方法は、航空券やホテルなどでもよく使用されています。

| ライドシェア | カーシェアリング | タクシー | |

|---|---|---|---|

| 主な特徴 | 運転手が車を運転し、利用者を目的地まで運ぶサービス | 必要な時に車を予約し、自身で運転するサービス | 第二種運転免許を持つ運転手が専用車両にて、利用者を目的地まで運ぶサービス |

| 目的 | 移動手段を提供 | 車の所有代替 | 安全で規則に準じた移動手段の提供 |

| 運転者 | 個人 | 利用者自身 | 第二種運転免許を持つプロの運転手 |

| 料金体系 | ダイナミックプライシング | 時間や距離に応じた定額料金 | メーター制 |

| 利用シーン | 交通機関が利用しにくい地域や時間帯の移動、タクシー代替手段 | 車の所有を避けたい場合や、必要な時だけ車を利用したい層向け | 長距離移動や荷物が多い状況や、安全性やサービスの信頼性を重視する場合 |

| 車の所有者 | 運転手自身 | サービス提供会社 | タクシー会社または個人タクシー運転手 |

ライドシェアの種類

ライドシェアにはいくつかの異なる形態があり、それぞれのニーズに応じたサービスを提供しています。ここでは代表的なライドシェアの種類を3つ紹介します。

カープール型

カープール型は、同じ目的地やルートを共有する複数の利用者が一緒に車を使う種類です。このタイプは特に都市間移動や通勤時に効果的で、車両を効率的に利用することができます。利用者は事前に設定された乗車地点で待機し、定められたルートで目的地に向かいます。このタイプは、複数人で乗り合うことで移動コストを分担できるメリットがあります。

TNCサービス型

TNCサービス型(Transportation Network Company)は、UberやLyftなどのプラットフォームを通じて運転手と乗客をマッチングするタイプのライドシェアです。この方式では、スマートフォンのアプリを使用して、簡単に車を呼び、目的地まで運んでもらうことができます。最寄りの車両が自動的に配車されるため、迅速に移動できるのが特徴です。

タクシー「相乗りサービス」

タクシーの相乗りサービスは、同じ目的地に向かう乗客をマッチングし、同一のタクシーで移動することによって運賃を割安にする仕組みです。これにより、乗客は通常よりも低い料金で移動することができます。運賃は乗車距離に基づいて、乗客ごとに按分される仕組みとなっており、コストを抑えつつ移動することが可能です。2021年に国土交通省が導入したこのサービスは、タクシー事業者に新たな需要を創出することが期待されています。

日本版ライドシェアについて

これまで日本において、自家用車で旅客を運送することは「白タク」行為として違法とされてきました。しかし、2024年4月に一部地域でライドシェアサービスが解禁され、新たな交通手段として注目を集めています。

日本版ライドシェアは、都市部でのタクシー需要の増加や公共交通機関の混雑、地方での交通アクセス不足といった課題を解決する手段として期待されています。現在、地域ごとに異なる取り組みが進められており、全国的にはまだ発展途上にありますが、ライドシェアの普及は着実に進んでいます。

日本版ライドシェアは、諸外国の一般的なライドシェアと異なる点が多いため、導入背景から順を追って解説します。

日本におけるライドシェア導入の背景

日本でライドシェアが導入された背景には、地域ごとの交通課題が深く関わっています。都市部ではタクシーの需要増加や公共交通機関の混雑が進行しており、新たな移動手段が求められています。その一因として、2020年から流行した新型コロナウイルス感染症拡大時による、タクシードライバーの大量退職が挙げられます。

また、地方では交通インフラの未整備が続いており、住民の移動手段に制約があるため、交通空白地が存在します。ライドシェアはこれらの課題を補完する重要な手段とされています。しかし、ライドシェアの導入には法規制やタクシー業界との競合といった障害があり、その実現には時間がかかりました。

ライドシェアが注目される理由

日本でライドシェアが注目される理由には、以下のようなことが挙げられます。

公共交通機関の補完としての役割

公共交通機関が不足している地域では、ライドシェアが重要な移動手段として機能します。特に地方では、公共交通機関の選択肢が限られており、ライドシェアの導入が住民の利便性向上に寄与することが期待されています。

タクシードライバー不足の解消

新型コロナウイルス感染症の影響により、タクシードライバーが大量退職したことから、業界全体で深刻な人手不足が発生しました。ライドシェアサービスを導入することにより、タクシードライバー不足の課題解決策として注目されています。

観光地の移動手段としての役割

観光地においてもライドシェアは重要な移動手段として注目されています。インバウンド需要が回復傾向にあり、来日観光客も増加しているため、主要駅や空港から観光地へのアクセス強化が求められています。ライドシェアは目的地までのラストマイルを担う重要な役割を果たすとして期待されています。

日本版ライドシェアの法的枠組み

日本版ライドシェアには、運行に関する厳格な法的枠組みが設けられています。国土交通省はライドシェアサービスに関するガイドラインを定めており、これに従うことで運転手が自家用車を使用して有償で旅客を運ぶことが認められています。

例えば、後述する「自家用有償旅客運送」という特定の許可を得ることで、一般の個人が自家用車を用いてライドシェアを行うことが可能になります。この際、ライドシェアを安全に運営するために、車両整備基準や運転手の資格に関して厳格な条件が設定されています。

日本版ライドシェアの種類

日本でのライドシェアには主に2種類の形態が存在し、それぞれ異なる法的枠組みと運行条件があります

自家用有償旅客運送(公共ライドシェア)

1つ目の「自家用有償旅客運送」は、一般的に「公共ライドシェア」として認識されています。運転手が自家用車を使用し、運賃を受け取って乗客を運送するサービスです。このサービスは、国土交通省の規制に基づき運行され、地方公共団体、市町村、NPO法人などが導入し、実施を行っています。この形態のライドシェアは、公共交通機関に似た安全性を確保しつつ、便利な移動手段を提供しています。現在、この形態は「交通空白地有償運送」と「福祉有償運送」のみ認可されています。

※交通空白地有償運送とは、バスやタクシーの運行が難しい地域で、地域住民や観光客などの移動を支援するため、自家用車などを活用して有償で運送を行うサービスです。

※福祉有償運送とは、タクシーなど公共交通機関の利用が困難な障害者や高齢者を対象に、市町村に登録した利用者の移動を支援するための輸送サービスです。

自家用車活用事業(日本版ライドシェア)

2つ目の「自家用車活用事業」は、ライドシェアを行うための別の法的枠組みであり、「日本版ライドシェア」として運用されています。この形態では、運転手が自家用車を使用して他者を有償で運送し、主に法人タクシー事業者が地域の自家用車や一般ドライバーを活用して実施しています。国土交通省が指定する「タクシーが不足する地域、時期及び時間帯」で導入されているのも特徴の一つです。実施には一定の要件を満たす必要があり、これにより輸送の安全性や旅客の利便性の確保を図ることが目的とされています。

日本版ライドシェアの料金

日本版ライドシェアの料金については、サービス提供者が適正価格を設定することが求められています。料金はサービス内容や地域によって異なり、タクシー業界との競争を避けるために規制が設けられています。国土交通省のガイドラインでは、料金の透明性を確保し、利用者が安心してサービスを利用できるようにすることが重要視されています。

自家用有償旅客運送の料金については、「運送の対価は、当該地域に適用されるタクシー運賃の約8割」とされているほか、自家用車活用事業については「タクシーと同水準」とされています。

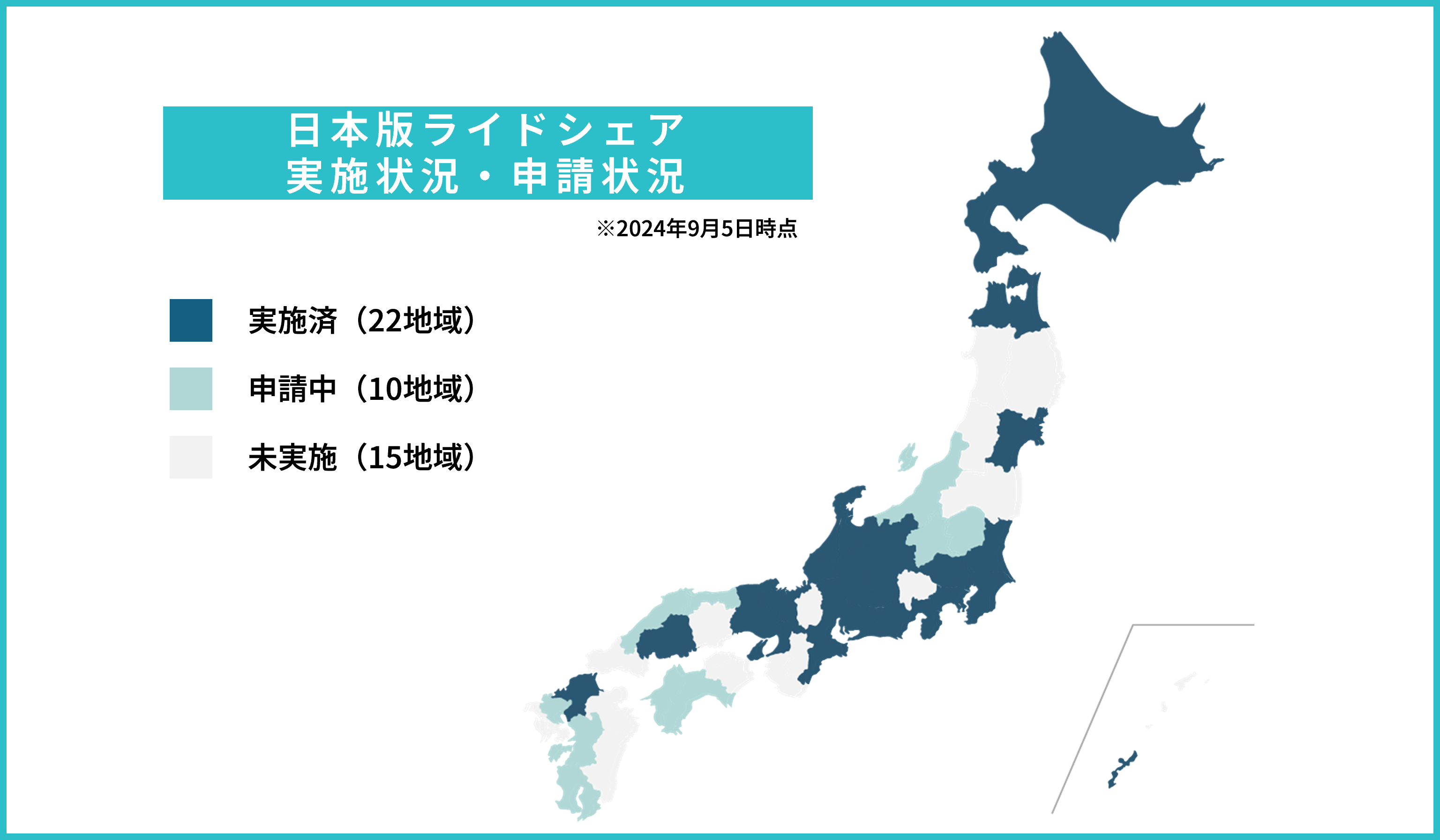

日本版ライドシェアの実施状況

ライドシェアの普及状況は地域ごとに異なり、現在は関東、中部、近畿地方を中心に22の都道府県で実施されています。他国と比較して国内での普及はまだ発展途上ですが、交通空白解消に向けて全都道府県での導入が目指されています。

出典:国土交通省 日本版ライドシェア、公共ライドシェア等について

出典:国土交通省 自家用車活用事業及び自家用有償旅客運送について

まとめ

日本におけるライドシェアサービスは、2024年4月に一部地域で解禁され、都市部のタクシー需要や公共交通機関の混雑、地方での交通アクセス不足などの課題を解決する新たな移動手段として注目されています。日本でのライドシェアの普及はまだ発展途上にありますが、着実に進んでおり、今後は海外のように日常的に利用される日が来るかもしれません。ライドシェアサービスの展開に注目していきましょう。

ロジクエスト編集部

株式会社ロジクエストにて、国内外の輸送案件に従事する専門家メンバーが作成。

物流に関わる基礎知識やトレンドについて、分かりやすく解説しています。