「輸送・配送・運送」の違いとは?物流業界でよく聞く3つの意味について解説

2025年02月21日

— ⏱この記事は7分で読めます —

日常で使われる言葉には似た意味を持つものが多く、使い分けに迷ったことはありませんか? 物流業界でよく使われる「輸送」「配送」「運送」もその一例かもしれません。一見、同じような意味に捉えがちですが、実際にはそれぞれに明確な違いがあります。

この記事では、「輸送」「配送」「運送」の違いを解説するとともに、国内で代表的な輸送手段について解説します。物流に携わる方はもちろん、サービスを利用する方もぜひ参考にしてください。

この記事の目次

そもそも物流とは?

物流とは、モノを生産者から消費者へ届ける一連の流れを指します。物流は単にモノを運ぶだけではなく、「輸送」「配送」「運送」を通じて、適切なタイミングで適切な場所にモノを届けることを目的としています。「物流」という言葉は「物的流通(Physical Distribution)」に由来しており、製造から消費者までの全体の流れを指します。この中には、保管、荷役、梱包・包装、流通加工、物流情報システムが含まれており、物流はこれらの工程をスムーズに進めることが求められています。

関連記事:物流とは?6つの機能や領域について初心者にも分かりやすく解説!!

輸送・配送・運送の意味の違い

物流業界では「輸送」「運送」「配送」という言葉が頻繁に使われていますが、それぞれの意味や用途には明確な違いがあります。ここからは、それぞれの意味について解説します。

輸送とは

「輸送」とは、モノや人を運ぶことを指し、物流の中で最初に行われる工程です。この工程は「一次輸送」とも呼ばれ、工場から物流センターへの移動や、大量の荷物を遠距離で運ぶ際に使われます。輸送は、陸上、航空、海上などのさまざまな手段を利用して行われており、トラックや車で運ぶことに限定されません。物流における輸送の特徴は、大量で長距離の移動を伴うことが多い点です。

例えば、生産工場から物流センターや別の工場など、大量の商品を長距離で運ぶ工程は「輸送」にあたります。 また、路線便は「輸送」の中でも主要な方法の1つです。大量の貨物を効率よく運ぶ手段として、多くの企業に活用されています。

配送とは

配送とは、物流センターや工場から消費者や小売店など、最終的な届け先へモノを運ぶ工程です。この工程は「二次輸送」とも呼ばれ、主に近距離で少量の荷物を運ぶことや、複数の受け取り手に対して荷物を配ることが特徴です。また、「配送」は人を運ぶ際には使用されません。

具体的な例として、物流センターで保管されている商品を小売店や店舗に届けることは「配送」にあたります。エンドユーザーへの配送も同様です。配送で使用される車両は、トラックやワンボックスが一般的ですが、自転車を活用したデリバリーも「配送」に含まれます。

関連記事:【企業向け】配送業者の種類と選び方|おすすめの配送サービスの紹介も!

運送とは

「運送」とは、主にトラックを使用してモノを目的地まで運ぶことです。そのため、運送は「輸送」や「配送」の意味を包括しています。ただし、飛行機や鉄道、船舶を用いる場合には「運送」という言葉は使用されません。また、運ぶ対象が人の場合は「輸送」として区別されます。一般的に、「運送会社」という言葉を聞くと、トラックをイメージする方が多いのではないでしょうか。

輸送手段の種類について

輸送手段は、主に国内輸送と国際輸送に分けることができます。その中でも、陸上輸送、航空輸送、海上輸送の3つが広く認知されています。これらの輸送手段は、距離や運ぶモノの特性、コストに応じて使い分けられており、それぞれ異なる特徴を持っています。ここでは3つの輸送手段について解説します。

陸上輸送

陸上輸送は、最も身近に利用される輸送手段で、主に道路や鉄道を活用します。トラック輸送は、荷物をドア・ツー・ドアで運ぶ柔軟な方法であり、小口配送や短距離輸送に特に強みを発揮します。一方、鉄道輸送は、大量の荷物を長距離で効率的に運ぶ手段として有効で、安定した運行や正確な時刻管理が特徴です。物量が多く、コストを抑えたい場合には最適な選択肢となります。

海上輸送

海上輸送は、大量かつ重量のある貨物を効率的に運ぶ輸送手段です。コンテナ船やタンカーを使用して、一度に多くの貨物を長距離輸送できる点が特徴です。多くの国々では、国際貿易の要として機能しており、日本では国際貨物輸送の99.7%を海運が占めています。コストパフォーマンスが高く、大規模な輸送を行う際には欠かせない輸送方法です。

航空輸送

航空輸送は、最もスピードを優先する輸送手段で、国内外を問わず迅速な輸送が求められる場面で広く活用されています。航空機は、医薬品や貴金属、精密機器といった高価で緊急性の高い貨物を短期間で輸送でき、信頼性が高いことも特徴のひとつです。また、広範囲にわたるネットワークを活かし、国内外の主要都市間で迅速な輸送を実現しています。

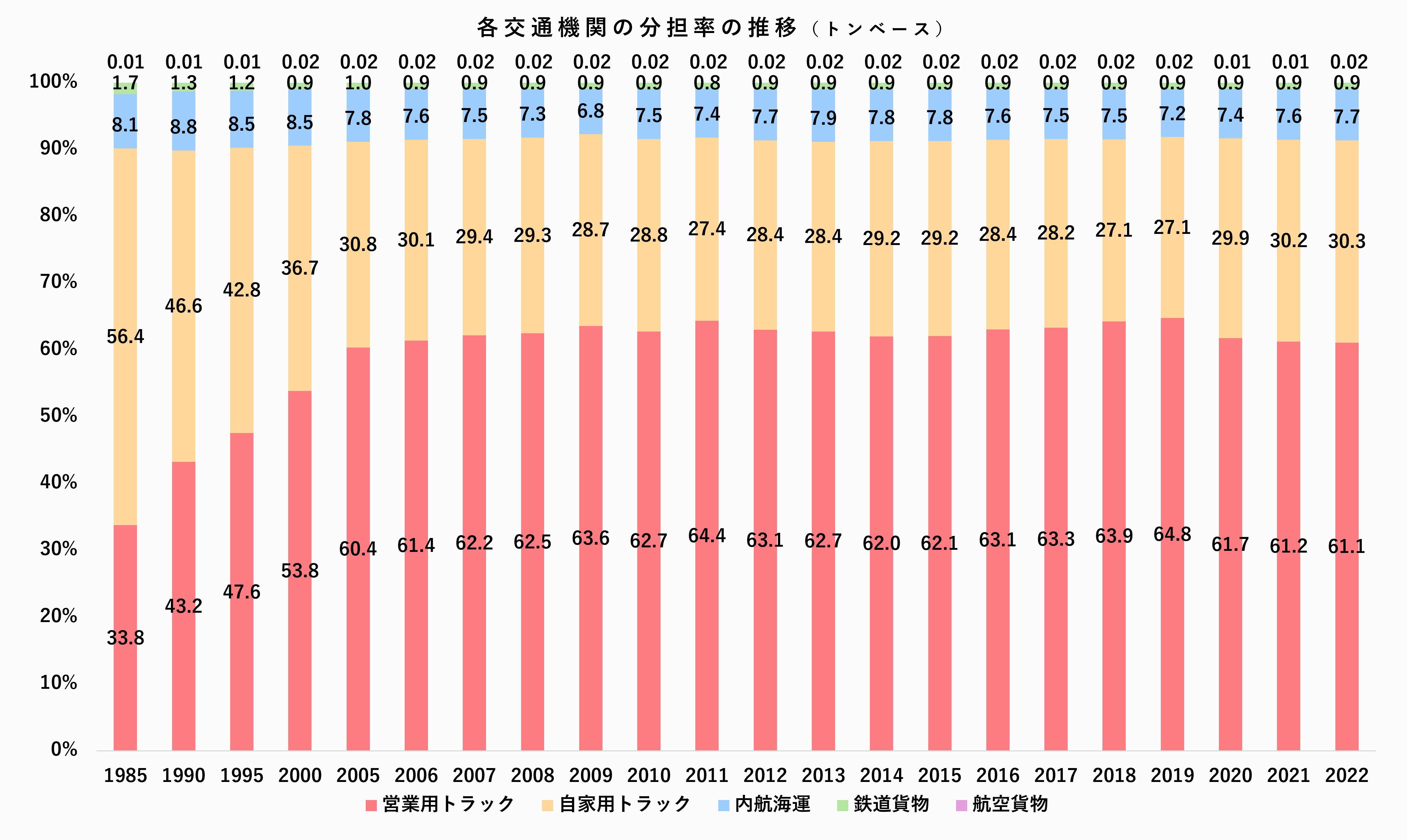

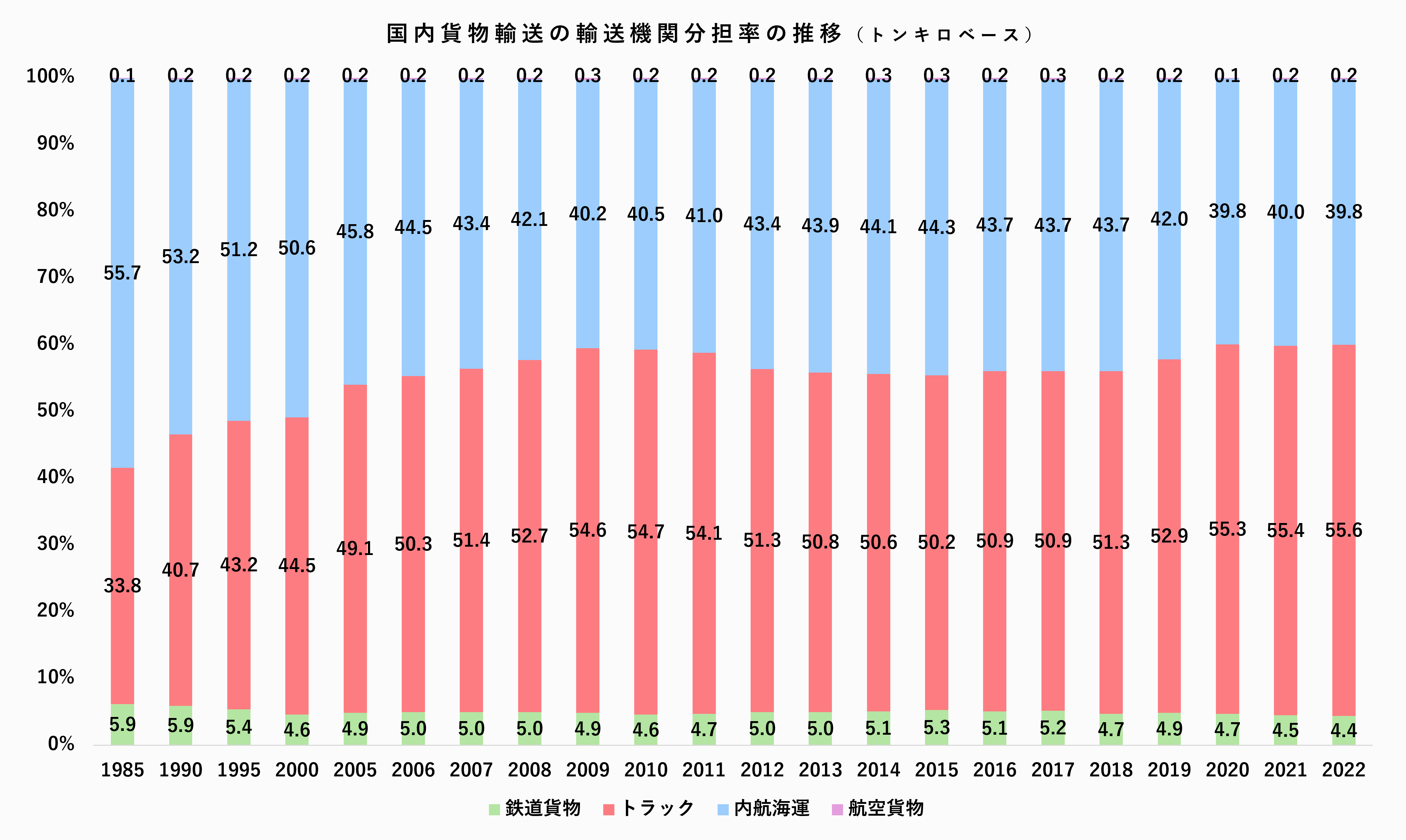

出典:国道交通省 「令和5年度交通の動向」及び「令和6年度交通施策」 (交通政策白書)について

国内における代表的な輸送手段とは?

日本における貨物輸送の大部分はトラックが担っており、令和4年度では全体の91.4%を占めています。次いで海上輸送が7.7%、鉄道輸送が0.9%、航空輸送がわずか0.02%という状況です。この圧倒的なトラックシェア率の背景には、日本特有の地理的条件や物流構造が関係しています。

トラック輸送の利便性

トラック輸送の最大の利点は、ドア・ツー・ドアで直接荷物を届けられる点です。他の輸送手段が担う長距離輸送に対して、トラックは最終区間を補完する役割を果たすことが多く、その柔軟性から国内物流で主力となっています。また、細かなニーズや小口輸送にも対応できるため、幅広い物流サービスを実現しています。

日本特有の国土事情

日本は国土が狭く、都市間の距離が短い島国です。この地理的特性により、トラック輸送が効率的かつコストパフォーマンスに優れた選択肢となっています。また、小規模店舗が多いため、過剰在庫を防ぐための多頻度小口配送が重要視されています。

※多頻度小口配送とは

小ロットの荷物を頻繁に配送する方式です。過剰在庫によるリスク低減のため、店舗や施設が大規模な在庫を持たず、必要な分だけをタイムリーに発注する際に採用されます。

出典:国道交通省 「令和5年度交通の動向」及び「令和6年度交通施策」 (交通政策白書)について

まとめ

「輸送」「運送」「配送」は、それぞれ異なる意味を持ちながら物流の重要な役割を果たしています。国内物流においては、トラック輸送が主要な手段ですが、輸送手段は目的や条件に応じて柔軟に選ぶことが求められます。この記事をきっかけに、「輸送」「配送」「運送」の理解を深め、業務やサービス利用に役立てていただければ幸いです。

ロジクエスト編集部

株式会社ロジクエストにて、国内外の輸送案件に従事する専門家メンバーが作成。

物流に関わる基礎知識やトレンドについて、分かりやすく解説しています。